La decisión de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida de permitir el diagnóstico preimplantatorio (la selección de embriones libres de determinada característica para su posterior implantación y desarollo en el útero de la madre) para dos casos relacionados con el cáncer abre todo un nuevo y amplísimo espectro para la aplicación de esta técnicas en la salud humana.

Primero: ¿en qué consiste el diagnóstico preimplantatorio?.

1. Se realiza un tratamiento, igual al realizado en la fertilizacion in vitro, para obtener los óvulos de la madre y fertilizarlos con los espermatozoides del padre (entendiendolos a ambos como padre y madre biológicos)

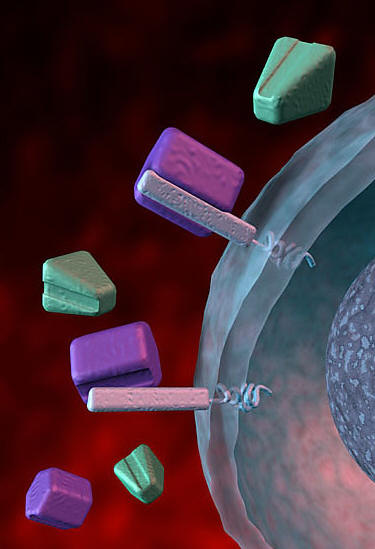

2. Se dejan crecer los embriones durante dos o tres días para que estos se desarrollen hasta tener unas ocho células

3. Un/a embriólogo/a especializado/a, toma una o dos de las células de cada embrión

4. Estas células se analizan para ver si el embrión del que provienen presenta la característica genética que quiere evitarse

5. S seleccionan uno, dos o tres embriones que no presenten la característica genética no deseada y se implantan en el útero de la madre

6. El resto de embriones no afectados se congelan, y los que lo están se eliminan

7. Se realizará unas semanas después un test de embarazo para ver si, al menos uno de los embriones impantados, ha desarrollado el embarazo.

Algo así ya se ha realizado con anterioridad en varias ocasiones. La que más comentarios suscitó últimamente fue la que autorizó a seleccionar embriones a una preja para que pudieran tener un hijo con una médula concreta, que pudiera donar a su hermano enfermo (post en este mismo blog).

¿Qué tiene de especial esta nueva situación?

Hasta ahora, se autorizaba el diagnóstico preimplantatorio en el caso de enfermedades graves, precoces y sin tratamiento.

Evidentemente, el cáncer es una enfermedad grave. Nadie puede dudar esto. Pero no es siempre precoz, ni siempre sin tratamiento. Es decir, la decisión de la comisión abre la posibilidad de realizar diagnóstico preimplantacional a parejas que deseen evitar la predisposición de su hijo/a a una determinada enfermedad grave. Es decir, no se trata de evitar una enfermedad absolutamente segura, sino de evitar la posibilidad de que esta pueda producirse.

Aquí aparece el debate. La presencia de determinada versión de un gen relacionado con un tipo de cáncer, supone que la probabilidad de desarrollar ese cáncer sea mayor (en cantidades variables en función del tipo de cáncer), pero no supone necesariamente que se vaya a desarrollar la enfermedad.

Así que.......¿qué porcentaje va a considerarse como factible para autorizar el diagnostico preimplantacional? Si un 70% es adecuado, ¿por qué no un 60%? Y si este lo es, ¿por qué no un 50% ? O simplemente, si puedo evitar aunque sea una probabilidad de un 1%, ¿por qué no evitarla?

Será necesario crear un listado de enfermedades para las que sea más factible utilizar este tipo de técnicas. Por ejemplo, en el Reino Unido (país en el que también se acepta el dgp para casos de cáncer), han creado un listado que puedes consultar aquí.

Pero, ¿atención!. No estamos hablando de evitar el padecer cáncer al 100%. En muchos casos, es una enfermedad que no se debe únicamente a nuestra información genética, sino que puede deberse a hábitos de consumo, a comportamientos, como puede ser el consumo de tabaco, por poner un ejemplo. Además, sgue sin conocerse en su totalidad la genética del cáncer, no lo sabemos todo sobre esta enfermedad, por lo que el DGP no puede verse como la forma de acabar con el cáncer.

Otras consideraciones relacionadas con este tema:

- La Comisión Nacional de Reproducción Asistida ya ha asumido que se deberá reunir más a menudo para tratar peticiones, puesto que esta decisión abre las puertas a más supuestos posibles. Incluso en algún medio de comunicación se ha llegado a comentar la posibilidad de que determinadas situaciones no necesitaran la autorización de la comisión o protocolizar estos casos.

Esta situación contrasta con las dificultades y retrasos que ocurren en la sanidad pública ante las peticiones de diagnóstico genético en personas adultas.

- El diagnostico preimplantacional supone la existencia de un porcentaje menor de población con enfermedades susceptibles de ser eliminadas de este modo. ¿Puede suponer esto que disminuyan los recursos para la investigación de una enfermedad que poco a poco va desapareciendo por la selección de embriones que no poseen la carga genética que la determina?

El uso del DGP puede verse como el inicio de un camino hacia la eugenesia, hacia los "bebes de diseño". Tal y como indican en este editorial de The Lancet, estamos lejos de ello, pero lo que sí se necesita es una discusión social ámplia acerca de los límites aceptables para el uso de esta técnica, que lleve a la toma de decisiones consensuadas y aceptadas por la Sociedad. Para lo que es necesario que esa Sociedad que debe tomar la decisión entienda de que está hablando y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas, sean esta cuáles sean.

_copia.jpg)